押しばねは製造する際の必要項目が少ないため設計がしやすく、製作費を抑えることが可能です。身近なものだとペンなどに使用されています。今回は押しばねの試作事例と4種類それぞれの特徴や、端末形状の違いについてご紹介します。

押しばねとは?

押しばねは押し縮めることで反発する力を利用するばねです。別名圧縮ばねとも呼ばれています。押しばねの特徴は押し縮めて力を与えたり、押す方向の力を受け止めることができます。

また、他のばねに比べて、均等に応力がかかる形状となっている圧縮ばねはコンパクトに設計ができます。当社の押しばね製作実績一覧はこちらをご覧ください。

下記動画は押しばねを製造している動画です。この動画では、住宅関連部品で使われる円筒コイルばねを製造しています。

4種類の押しばねを解説

押しばねは、大きく分けて4種類に分類されます。それぞれの特徴と使用用途を説明します。

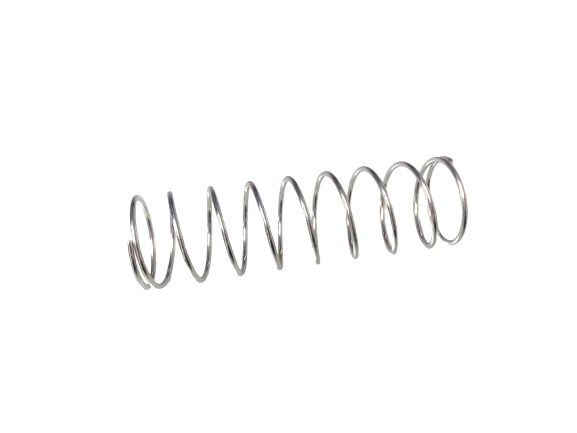

1、円筒コイルばね

最も一般的な形状で、円筒形状のものです。製造のしやすさ、吸収エネルギー効率のバランスの良さなどの長所があります。主にボールペンやキーボードに使用されています。

2、円すいコイルばね

端から片端まで徐々にコイル径が小さくなっていく形状をした、円すい状のばねです。コイル径が大きな側は大きくたわみます。よって荷重・たわみ線図が右肩上がりとなる特性を持ちます。主に乾電池を入れる+-の部分に使用されています。

衝撃を吸収するために使用する円すいコイルばねの試作事例はこちら

3、たる形コイルばね

ばねの両端付近のコイル径が小さくなっており、樽のような形をしたばねです。自動車関連部品や工具用刃物に使われることが多いです。

4、つづみ形コイルばね

コイル径が不等で、ばねの真ん中付近のコイル径が小さくなっており、鼓のような形をしたばねです。珍しい形状のため、一般的に使用することは少ないです。圧縮ばねのコイル径は等ピッチ(等間隔)と不等ピッチ(不等間隔)に分けることができます。スペースの広さや機能によって使い分けます。等ピッチは完全な円柱の形になっており、不等ピッチは円すいだったりたる型だったりいろいろな形です。

押しばねの端末形状

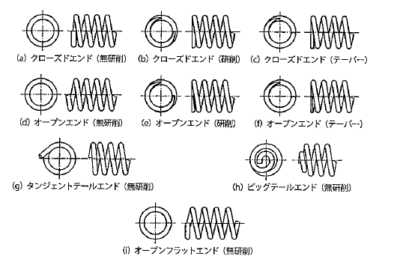

押しばねは荷重負荷に応じて、たわむコイル部とたわみが発生しない両端の座巻部で構成されていますが、その座巻部を座面と呼びます。一般的に用いられるのが、クローズドエンドです。

クローズドエンドとは、端末がコイル軸方向に隣のコイルと接している形状です。オープンエンド(無研削)やタンジェントテールエンドは一般的ではなく、特殊な場合に使用されます。オープンエンドは、端末がコイル軸方向に隣のコイルと隙間がある形状です。

(図1.押しばね端部の形状例)

押しばねは端面を研削することで、ばねの端部を平面に押し当てた際の傾きを抑える働きをします。線径が0.5mm以下は変形や生産性が低いために研削処理を推奨しません。線径が太いものは一般的に研削を行います。

栄光技研株式会社では、押しばね開発の段階から一緒にサポートさせていただきます。押しばね1個からの試作も可能です。

押しばねの研削処理や端末形状についてお困りの際は、オンラインでの説明も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。