引きばねを使用していくと、ばねの力が弱くなっていく「へたり」や寸法が徐々に変化していく「変形」また「折損」が生じます。今回は「折損」について説明します。事例とともに折損を防ぐときのポイントをご紹介します。

引きばねの場合、物体に力が加わり変形し、曲がり具合が限度を超えて破断し元の状態に戻せなくなる事を「折れる」と言い、折れて壊れてしまったことで機能や性能が損なわれることを「折損」と言います。

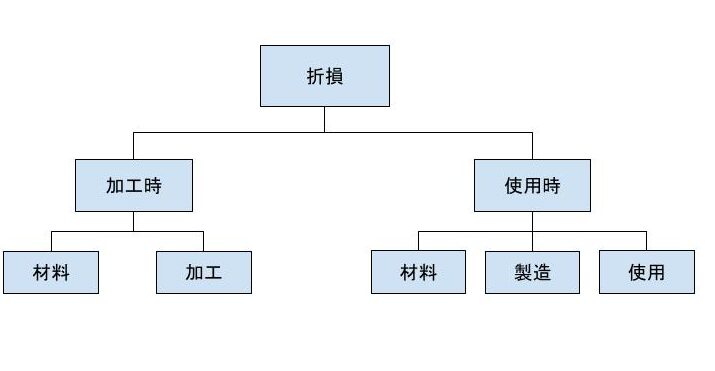

折損原因を分類化

-

ばねが折れる主な原因は、使用時に材料へ負荷がかかり、その負荷が材料の強度を超えることです。折損の原因は大きく加工時と使用時の2つに分類できます。

・加工時の折損原因

①材料の品質によるもの(材料内部の欠陥など)

②加工工程によるもの(熱処理や成形の不良など)

・使用時の折損原因

①材料自体の問題(加工キズや錆の影響)

②ばねの製造過程での問題(熱処理の不良、表面処理の不適切、形状の不良など)

③ばねの使用条件の問題(無理な設計、取り付け不良、環境による腐食など)

折損の原因は1つとは限りませんが、適切な対策を行うことで再発を防ぐことが可能です。

引きばねの折損を防ぐ方法

特に引きばねの折損は設計や加工の工夫で軽減できます。ばねのフック部分(端部)は負荷が集中しやすく、折損が発生しやすい部位です。フックの形状をできるだけシンプルにすることで、耐久性を向上させることができます。

引きばねの折損事例と解決策

栄光技研で引き受けた引きばねの折損事例とともに折損を防ぐ要点をご紹介します。ある食品機械に使用する引きばねの折損問題が発生しました。ヒアリングを行ったところ、フック部の接地面から折れている可能性が高いと判断しました。ただし、コスト制約があったため、大きな材料変更は難しく、設計変更で解決を図ることにしました。

そこで、フック形状を「丸フック」から「U字フック」へ変更することを提案しました。試作を行い、お客様の評価後、量産品として採用されました。

お客様インタビューはこちら

引きばねの折損を防ぐポイント

折損に悩んでいる方は下記4点を注意し、引きばねの設計や使用用途を見直すことをおすすめします。

- 用途に合った強度の高い素材を選定

- 過大な応力をかけない設計

- ばね製造時に表面欠陥を作らないようにする

- 材料の耐力、疲れ強さなどの向上を目的とする低温焼きなましを施す

引きばねの例をあげましたが、引きばね以外にも押しばね、トーションばね、線加工品のトラブルの原因が図面や仕様書では読み取れないことがあります。ばねのお困りごとも事例紹介ページに掲載しております。ばねで何かお困りの方は気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら

(参考文献:ばね 入門 日本ばね学会 日刊工業新聞社

はじめてのコイルばね設計 山田学 日刊工業新聞社

ばね 基礎のきそ 蒲久男 日刊工業新聞社)